Guide des loisirs nautiques en eau douce 2021

Conseils et gestes pour les loisirs en eau douce

Equipements de sécurité de la plaisance en navigation intérieure

Vous habitez sur une péniche ou bien vous voulez vous informer sur les bateaux logements et les établissements flottants . Promofluvia en relation avec ses partenaires a réalisé cette synthèse pour vous aider à trouver le plus rapidement et le plus facilement possible les renseignements qui seront utiles Cette synthèse vous permettra d’aborder les sujets incontournables : achat, assurances, emplacements, à qui s’adresser ?…

Les sites sélectionnés ci-dessous vous permettront d’obtenir déjà beaucoup d’informations pour :

Cliquez sur l’espace Naviginf-eau pour avoir les informations sur les « communes mouillées » que vous rencontrez durant votre navigation, les crues, les avis à la batellerie …

Cliquez sur l’espace Partag-Eau

Promofluvia vous souhaite une bonne navigation !

La version 2023 de l’avis à la batellerie n°1 de la Direction territoriale Rhône-Saône de VNF destiné aux usagers de la voie d’eau, présente les différentes dispositions des Règlements de Police et particularités du réseau Rhône-Saône.

VNF_batellerie_2023-V4 dossier complet à consulter ou télécharger

VNF_batellerie_2023 le réseau – les acteurs – les dispositions communes

VNF_batellerie_2023 PETIT RHONE et CANAL du RHONE à SETE

VNF_batellerie_2023 HAUT RHONE et CANAL de JONAGE

VNF_batellerie_2023 CANAL du RHONE au RHIN (branche sud)

VNF_batellerie_2023 La PETITE SAONE

L’association INITIATIVE POUR L’AVENIR DES GRANDS FLEUVES, présidée par Erik ORSENNA publie sur son site divers articles sur les grands fleuves du monde. Nous avons retenu particulièrement les deux derniers qui concernent le Rhône, mais pas que.

Quels impacts du virus COVID-19 et quelles attentes du fluvial pour les enjeux climatiques ?

INFORMATIONS A RETENIR :

Nous relayons l’information diffusée par E2F :

| MESURES MISES EN PLACE SUR LE RÉSEAU VNF POUR LA SORTIE PROGRESSIVE DU CONFINEMENT

Suite à la confirmation par le Premier Ministre d’une sortie progressive du confinement à compter du lundi 11 mai, Voies Navigables de France met en place plusieurs mesures destinées à permettre la reprise indispensable de l’activité économique et de l’emploi dans notre pays tout en protégeant tous les français, le mieux possible, de la circulation du virus. Le retour à la normale de l’ouverture à la navigation se fera de manière progressive, en fonction des besoins des acteurs économiques et des capacités d’intervention des personnels et partenaires de VNF. Vous trouverez ci-dessous les mesures prises par VNF en tenant compte du décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 paru ce lundi 11 mai. L’ensemble de ces mesures sera prochainement précisé, dans l’attente des consignes gouvernementales et de leurs déclinaisons par les autorités locales (préfets, maires). Télécharger le document : – Mesures mises en place sur le réseau VNF pour la sortie progressive du confinement. Bien cordialement. Comment votre entreprise est impactée par le confinement, enquête d’Entreprises fluviales de France |

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 18 mars 2020

Malgré le confinement, les transporteurs fluviaux, partenaires des chaines logistiques, se mobilisent chaque jour pour assurer la continuité de l’approvisionnement des produits de première nécessité, au premier rang desquels les produits alimentaires et énergétiques indispensables à la vie de la Nation mais aussi les produits sensibles qui ne peuvent pas prendre la route, ou encore l’évacuation des déchets et leur valorisation.

Plusieurs grandes filières industrielles ou commerciales qui maintiennent également a minima leur activité de production pendant la crise en dépendent aussi largement : sans mode massifié comme le fluvial ou le ferroviaire c’est leur activité toute entière qui s’arrête.L’économie du conteneur au départ de nos grands ports maritimes continue également de compter massivement sur le fluvial.

Dans le contexte actuel, le transport fluvial joue un rôle stratégique car il permet de déplacer une grande quantité de marchandises quelque soient les distances des plus petites aux plus longues, pour aller livrer au cœur des plus grandes agglomérations, avec un risque sanitaire proche de zéro. Un convoi peut acheminer des milliers de tonnes de marchandises en mobilisant très peu de membres d’équipage, au cœur du territoire là où la population est confinée.Cette mobilisation restreinte de personnel facilite également la mise en place et le respect des mesures barrières.

E2F salue l’engagement de ces chefs d’entreprises responsables, l’engagement des salariés de ces compagnies de navigation, pleinement engagés dans cette mission ainsi que les artisans bateliers qui en dépit de la fermeture des écoles, continuent à naviguer le plus souvent avec leurs enfants à bord(habituellement en internat en semaine)dans des conditions difficiles mais nécessaires.E2Fsalue l’engagement des pouvoirs publics à leurs côtés-Voies Navigables de France, ports, services d’intervention, autorités déconcentrées-afin de leur permettre de participer à l’effort collectif.

E2Fsalue l’engagement des pouvoirs publics à leurs côtés-Voies Navigables de France, ports, services d’intervention, autorités déconcentrées-afin de leur permettre de participer à l’effort collectif.

E2F appelle les pouvoirs publics,comme l‘ont fait les transporteurs routiers et logisticiens partenaires du fluvial,à mettre en place toutes les mesures possibles d’accompagnement pour faciliter la poursuite de leur activité en garantissant :

La filière fluviale demande également un signe fort de la part des pouvoirs publics en faveur des entreprises qui sont contraintes de cesser leur activité, en termes d’accompagnement financier.C’est le cas des entreprises de tourisme fluvial qui ont dû fermer leurs portes

Communiqué de presse 18 mars 2020 CONTACT PRESSE : Mme Vanessa GIRARDEAU 01.42.60.36.64 / vanessa.girardeau@entreprises-fluviales.fr

INFORMATIONS À RETENIR

Une nouvelle structure et de nouvelles ambitions pour les transporteurs fluviaux

« Unis pour un transport fluvial fort et durable »

INFORMATIONS À RETENIR

La société L’EQUIPAGE de notre adhérent, et président d’Agir Pour Le Fluvial, Jean-Marc SAMUEL a lancé toutes les démarches pour la réalisation de ce projet novateur dénommé judicieusement HyBarge.

Nous lui souhaitons de réussir et donc de devenir un modèle pour la modernisation de la motorisation de la flotte fluviale.

Pour plus d’information : Projet HyBarge – Communiqué de presse.

L’agglomération de Valence Romans a fait réaliser un nouvel appontement sur le Rhône au cœur de la ville avec un accès direct au magnifique parc Jouvet. Cet ouvrage peut désormais accueillir tous les paquebots jusqu’à 135 m de longueur. Une plateforme de débarquement sur trois niveaux, selon le niveau du plan d’eau, permet l’accès au quai superbement aménagé .

Le financement a été assuré comme pour l’ensemble des appontement par CNR à hauteur de 40 % ainsi que par la Région, l’agglomération et labellisé Plan Rhône pour 1.1 M€.

Promofluvia a été partenaire de Valence Romans Agglo pour ce projet en amont de sa conception et en conseil auprès du maître d’œuvre.

(Photos Eric Caillet et Valence Agglo)

Pour plus d’informations : Dossier de presse

Promofluvia a choisi ces bateaux pour son AG 2019.

© Photo : Baptiste Raffin /France 3 Alpes

Bonjour,

Je propose mes services (gratuit) pour le convoyage et le rapatriement de bateaux de plaisance sur toute la France, Belgique, Hollande.

Retraité, Je suis titulaire du brevet général de navigation.

Mail : t.merget@hotmail.com.

Merci de votre attention,

Thierry Merget.

Hallo,

Ik bied mijn diensten (gratis) aan voor het vervoer en repatriëring van pleziervaartuigen door heel Frankrijk, België, Nederland.

Gepensioneerd, ik ben in het bezit van een algemeen vaarbewijs.

E-mail: t.merget@hotmail.com.

Dank u voor uw aandacht,

Thierry Merget.

L’usage d’un simulateur pour les différents domaines de la navigation (maritime, fluviale) est en train de devenir une réalité de plus en plus répandue. Les deux exemples ci-dessous en sont la démonstration. Ils complètent l’équipement implanté à Lyon géré par FLUVIA et PROMOFLUVIA.

Le simulateur HAROPA permet des entrainements sur la partie maritime de l’estuaire de la Seine. Celui de Lyon permet de se tester sur 15 sites du Rhône et de la Saône, dont la traversée de Lyon. De nombreux pilotes d’autres bassins sont déjà venu se former.

Simulateur de navigation du LPM de Nantes

Simulateur de navigation du LPM de Nantes

![]()

Proposition de report des dates d’application du règlement EMNR par les Autorités françaises (règlement (UE) 2016/1628)

Comment se séparer d’un bateau en fin de vie : la déconstruction devient gratuite en 2019

Parution 2019 du nouveau RPP d’itinéraires sur le Haut Rhône concernant les usagers navigant sur le réseau de la Direction Territoriale Rhône-Saône:

RPPi Haut Rhône du PK 59 à 185 – RPPi Haut Rhône Lyon – Sault Brenaz du PK 9 à 59

Parution 2019 du nouveau RPP d’itinéraires sur Rhône et Saône à grand gabarit concernant les usagers navigant sur le réseau de la Direction Territoriale Rhône-Saône.

Enfin des grands bateaux presque propres. Quelle application sur le fluvial ?

Il semble y avoir encore des restrictions à lever et des réticences à dépasser.

Lisez l’article : l’antenne.com

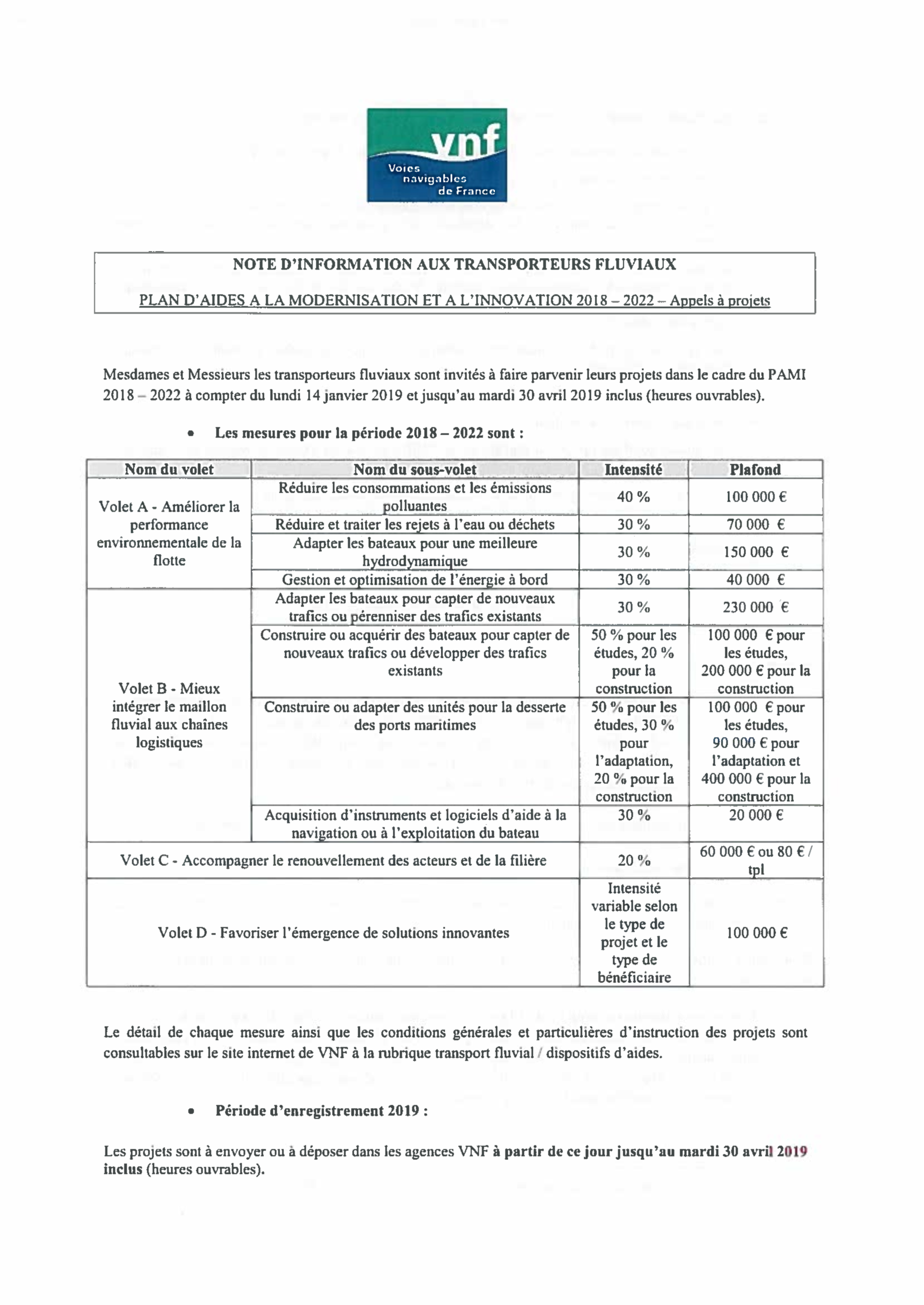

NOTE D’INFORMATION : Dépôts des appels à projets du 14 janvier au 30 avril 2019

|

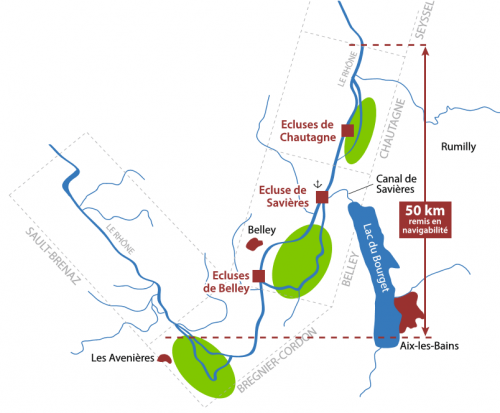

Avec les écluses de Chautagne et Belley, la CNR ouvre une voie

navigable continue de 50 km entre Seyssel (PK 151.700) et

Brégnier-Cordon (PK 91.200), connectée au Lac du Bourget

par le canal de Savières.

Bonjour,

Le 8 novembre nous avons tenu comme trois fois par an une table ronde sur une thématique fluviale.

Avec pour intervenants :

La revue NPI s’en est fait l’écho et nous offre l’accès à l’article grâce au lien ci-dessous :

« de-nouveaux-quais-pour-les-chantiers-lyonnais »

Vous pouvez déjà noter la prochaine réunion thématique le 7 mars 2019 à 17 h avec pour thème le trafic des conteneurs.

Article du journal Le Progrès:

Accident de navigation en 2013 : la Métropole obtient le remboursement des travaux

Pour plus d’information sur la visite et les échanges, nous vous invitons à parcourir :

Visionner : Le parcours du Conquérant

L’axe fluvial Rhône-Saône constitue une voie de communication importante pour les échanges commerciaux entre l’Europe et la Méditerranée. Le développement du transport fluvial sur l’axe est devenu une absolue nécessité compte tenu de la saturation des autres modes de transport (rail et route) sur le couloir rhodanien et des importantes réserves de capacité qu’offre le réseau fluvial pour accueillir du trafic commercial.

France 3 Bourgogne :

Un plan d’actions pour le développement touristique du plus long canal de la région

Lien de chargement du document : Zones d’écopage des canadairs V4

La métropole de Lyon et CNR se sont engagés dans un partenariat pour adapter l’économie du territoire aux changements climatiques.

Le Parisien.fr : Les déchets prennent le fleuve

Un point de vue publié par le Républicain Lorrain le 5/08/2018 par Lisa Lagrange :

Dans les années 1970, la France dénombrait près de 8 000 artisans bateliers parcourant les canaux, fleuves et rivières de France. Entre 1980 et 2001, le nombre d’artisans bateliers est passé de 2 617 à 843. Ils seraient un millier aujourd’hui.

Les artisans qui travaillent avec le nouveau port de Metz font partie de la flotte hollando-belge. Selon Jacques Kopff, directeur général de la société des ports de Metz, il n’y a quasiment plus de batelier français qui navigue par chez nous. Pourquoi ? Avec 350 tonnes de moyenne, l’équivalent du chargement d’une centaine de camions, le bateau de type Freycinet, comme l’Icaria (lire par ailleurs), fait figure de petit gabarit dans le milieu. Problème ? Il est le seul à pouvoir circuler sur la Moselle et ses écluses de 12 m de large. Au-delà, les bateaux ne passent pas. « Et encore, après Neuves-Maisons, en Meurthe-et-Moselle, si on veut circuler vers le sud, il faut passer à la péniche inférieure. Les canaux sont plus petits. » Il n’y a donc quasiment pas de transit possible vers le sud.</p><p>Le réseau fluvial français était le plus important d’Europe, à l’époque de Napoléon. Il n’a quasiment pas évolué depuis. La qualité du réseau fluvial français ne serait pas la seule cause du désamour pour la profession. Deux étudiants de la Sorbonne se sont penchés sur le sujet, en 2016. Selon eux, la libéralisation du marché du fret a fait disparaître la protection de la profession en générant de nouveaux coûts de transaction « grevant paradoxalement la performance économique de la batellerie artisanale sur le réseau Freycinet ». Les entreprises sont moins attirées. Le risque de naviguer avec une cale à demi remplie augmente. La rentabilité diminue. Les tentatives gouvernementales pour inciter les clients à ne plus utiliser le transport en camions, comme l’écotaxe, sont abandonnées.

Pourtant, le potentiel est énorme. Aujourd’hui, le transport fluvial représente 4 % du transport national. Est-ce que le transport (et ces 80 heures pour aller à Anvers par exemple) est trop long ? N’est-ce pas un frein ? « Un bateau peut transporter l’équivalent de 100 camions. Et il consomme 5 l de fioul/tonne transportée. Le seul impératif est d’arriver à l’heure pour l’arrivée ou le départ du bateau de mer. C’est de la logistique. Et il n’y a jamais d’accident. C’est un peu la fable du lièvre et de la tortue. »</p><p>Et avec une cale de 80 m de long, la voie d’eau permet aussi de transporter des colis très lourds ou des pièces très imposantes, pour l’industrie par exemple. « Nous sommes loin des limites du transport fluvial sur la Moselle. Aujourd’hui, à Metz, nous sommes à 10 millions de tonnes transportées, notre pic serait à 16 ou 17. »

La semaine.fr : Gaël FORMENTIN

Plusieurs fois reportée ces vingt dernières années, jamais vraiment abandonnée, l’idée de relier la Méditerranée à la mer du nord via un canal de 350 kilomètres creusé entre la Moselle et la Saône ne fait visiblement pas partie des plans de l’actuel gouvernement.

Lire l’article complet : Moselle-Saône-la-liaison-fluviale-en-câle-sèche

VNF-affine-ses-aides-à-la-modernisation-du-transport-fluvial

Les ECHOS.FR : Le-tourisme-fluvial-retrouve-un-niveau-record

Pourquoi la mobilité des marchandises est aussi une question de citoyenneté

Vanessa LOGERAIS PARANGONE - CEO/Conseil en Leadership sociétal Journaliste Animatrice Fondatrice de COP RUNNER

RPP d’itinéraire:

RPPi 01 Complément Alternat Prouvy 366 Ko

RPPi Haut Rhône 16,90 Mo (voir ci-dessus le document publié en 2019)

RPPi 02 Seine et Yonne aval 310 Ko

RPPi 03 Oise et Canal du Nord 220 Ko

RPPi 04 La Moselle version complète 138 Ko

RPPi 05 Rhône Saône 2,82 Mo (voir ci-dessus le document publié en 2019)

RPPi 06 Canal du Rhône à Sète et Petit Rhône 711 Ko

RPPi 07 Liaison Saône Marne 104 Ko

RPPi 08 Liaison Marne-Escaut 199 Ko

RPPi 10 Liaison Sambre Oise 430 Ko

RPPi 11 Liaison Marne au Rhin 117 Ko

RPPi 12 Liaison Meuse Saône 153 Ko

RPPi 14 Canal des deux Mers 4,90 Mo

RPPi 15 Liaison Seine Saône 1,16 Mo

RPPi 16 Voies touristiques CB 549 Ko

RPPi 19-rivieres-girondines 1008 Ko

RGP mise à jour 2016:

Règlement général de police de navigation intérieure – juin 2016

![]() L’avis à la batellerie n°1 vise à présenter et à expliciter les dispositions des règlements particuliers de police applicables aux voies d’eau de la direction territoriale Rhône Saône et de porter à la connaissance des usagers certaines dispositions générales de la voie d’eau.

L’avis à la batellerie n°1 vise à présenter et à expliciter les dispositions des règlements particuliers de police applicables aux voies d’eau de la direction territoriale Rhône Saône et de porter à la connaissance des usagers certaines dispositions générales de la voie d’eau.

Cette édition 2018 comporte les données relatives aux horaires des écluses et aux chômages pour la fin de l’année 2017 et toute l’année 2018. Elle comporte les dispositions relatives aux règlements particuliers de police récemment révisés et également celles relatives aux RPPi en cours d’approbation. Tant que ces derniers règlements ne seront pas approuvés, les usagers pourront se reporter aux dispositions réglementaires figurant dans l’avis à la batellerie n°1 de 2016.

Cette nouvelle édition comprend également des dispositions plus complètes en matière de réglementation des activités de plaisance ou sportives afin de répondre aux besoins des usagers.

Comme en 2016, elle comporte, en page 34, la fiche réflexe en cas de sinistre ou d’accident, qui peut être utilisée par les conducteurs afin de transmettre l’ensemble des éléments nécessaires à la prise en compte de leur situation.

Téléchargez l’avis à la batellerie n°1 – 2018 par chapitres :

2 Présentation du réseau et ses acteurs

3 Dispositions communes aux voies

4 Saône, le bief aval du Canal du centre et le Doubs aval du confluent avec la Saône

5 Le Rhône, le Canal de Barcarin et le Canal d’Arles à Bouc

6 Le Canal du Rhône à Sète et le Petit Rhône

7 Haut-Rhône et Canal de Jonage (y compris plan d’eau du Grand Large)

Cliquer sur le lien ci-dessous:

Promouvoir-le-transport-fluvial : le-port-de-Lyon lance un appel-à-manifestation-d’intérêt

A voir aussi pour l’exemple opérationnel d’une logistique urbaine économe en pollution :

Franprix-une-success-story-en-logistique-urbaine-fluviale

Le port de Lyon est l’un des six axes de coopération au centre de l’accord-cadre signé entre la Métropole de Lyon et CNR pour une durée de trois ans.

Journal L’antenne.com : Lyon-et-CNR-dans-le-même-bateau-et-à-bon-port

Bateau école « Magellaan » du Lycée des Catalins de Montélimar en navigation entre Condrieu et Ampuis.

Vidéo réalisée par Lorick Bouchet, élève à bord du Magellaan.

Une assemblée un peu différente de celle des autres années, d’une part parce qu’elle a donné lieu à l’élection de renouvellement de la direction, et d’autre part parce que son président et les trois vice-présidents ne souhaitaient pas se représenter.

Ainsi, Jean-François GROS, président de l’association depuis 2009, avait annoncé dès sa précédente élection en 2015 qu’il ne serait pas candidat à sa propre succession. De même, Bernard CELLE, vice-président représentant les particuliers a demandé à ce que son remplacement soit organisé. De plus, Matthieu BLANC représentant des professionnels, ayant changé de fonction au sein de CFT est donc remplacé par son successeur au même poste au sein de CFT; enfin André MASSE, maire de Sainte-Colombe souhaitait également laisser sa place.

L’association a donc procédé à l’élection d’une nouvelle liste des membres du comité de direction, composé de 17 personnes. Ce même comité a procédé à l’élection du président et des vice-prési

Gilles DUREL

dents.

Le nouveau Président est Gilles DUREL, membre de l’association depuis 2015, ancien cadre de la CNR, il avait depuis de nombreuses année en charge, entre autres, le suivi de l’association, les activités portuaires et les appontements pour paquebots de la CNR en tant qu’adjoint du Directeur du Développement Economique et Portuaire.

Il sera secondé par :

Anne ESTINGOY (photo Le Progrès)

La vice-présidente représentante les particuliers: il s’agit d’Anne ESTINGOY, ancienne responsable du développement à la Direction Interrégionale de VNF pour le bassin Rhône Saône. Elle est en charge de représenter l’association auprès de divers organismes professionnels fluviaux, et organise le travail de la commission transport de l’association.

Le vice-président représentant les professionnels est désormais Christophe SEUX responsable du secteur Rhône Saône de la Compagnie Fluviale de Transport. Numéro un du secteur.

Daniel POMMERET

(photo Mairie ANSE)

Le vice-président représentant les collectivités est désormais Daniel POMERET, Conseiller

Départemental Maire d’Anse, président du syndicat mixte en charge de la réalisation du port de plaisance du Bordelan

Pour les autres fonctions :

La trésorière, Jacqueline ROMIER est reconduite dans ses fonctions

La Secrétaire Générale est Marie-Claude NICOLAS-BAUER assistée par Louis ARNOLD, secrétaire-général adjoint.

Jean-Pierre CLOAREC responsable de FORMAFLUVIA, pour la formation Attestation Spéciale Passagers.

Le secrétariat est tenu par Liliane BOUVERON.

Les dernières informations sur le transport fluvial en Europe

Contribution de l’association PROMOFLUVIA au Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Pour voir le document, cliquer sur le lien ci-dessous :

Pour plus de détails sur les intervenants et les modalités pratiques, vous pouvez charger l’invitation

invitation 5 à 7 du 05 07 2018

Nous vous donnons rendez-vous en 2018 pour de nombreuses activités et rencontres autour des fleuves

![]()

Le Schéma portuaire lyonnais et ses territoires d’influence, élaboré sous le pilotage de la direction territoriale Rhône Saône de Voies navigables de France a été publié le 21 septembre 2016…

Ce schéma donne le cap pour construire et organiser à l’horizon 2030 un système portuaire performant à l’échelle du lyonnais.

Ses objectifs :

– faire des ports de véritables cœurs de développement économique,

– contribuer à augmenter la part réservée à l’utilisation de modes de transport de fret alternatifs à la route, notamment le transport fluvial.

Fruit d’un important travail collectif mené sous l’égide du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce schéma portuaire engage 19 partenaires :

État, Voies Navigables de France, Compagnie Nationale du Rhône, Région, Chambres de Commerces et d’Industrie territoriales et régionale, gestionnaires des ports, Métropole de Lyon, intercommunalités et syndicats des schémas de cohérence territoriale.

Le territoire couvert par le schéma s’étend de Villefranche-sur-Saône à Salaise-sur-Sanne/Sablons.

Pour télécharger le rapport VNF

Vous êtes plaisanciers ou bien vous voulez vous informer sur la plaisance fluviale ; Promofluvia, en relation avec ses partenaires, a réalisé cette synthèse pour vous aider à trouver rapidement et facilement les renseignements qui vous seront utiles pour naviguer sur le Rhône, la Saône et les lacs alpins.

Les liens utiles

Préparer son voyage

Passage des écluses

documents et matériels obligatoires ou recommandés à bord et principales règles à respecter:

Le projet ANPEI de novembre 2016

Pour davantage de renseignements, documents et matériels obligatoires ou recommandés à bord, principales règles à respecter, veuillez-vous reporter à la règlementation (RGP, RPP)

Enfin si vous n’avez pas trouvé l’information recherchée, si elle entre dans notre champ de compétences, utilisez le formulaire à votre disposition… nous tâcherons de répondre le plus rapidement possible à votre question.

Promofluvia vous souhaite une bonne navigation

Les directives européennes orientent la règlementation française,

les bateaux de Rhône Saône peuvent éventuellement naviguer sur le Rhin,

c’est pourquoi nous conseillons de consulter ce lien qui renseigne sur tous les aspects des règles à respecter ;

La Commission Centrale pour la Navigation du Rhin étant la référence européenne !

Liens navigation intérieure

documents et matériels obligatoires ou recommandés à bord et principales règles à respecter:

(à préparer avec POLICE GENDARMERIE ET SDIS, VNF, CNR, DDT,…)

Bassin de la Seine : documents obligatoires

Pour davantage de renseignements sur la sécurité, la règlementation (RGP, RPP…), les le SIF (Système d’Information Fluviale)…

Voir les domaines concernés.

Promofluvia vous souhaite une bonne navigation !

Le fluvial connait à Lyon accueille désormais une nouveauté européenne, une « déchèterie fluviale » une innovation par plusieurs de ses aspects :

Comment ça marche : voir la vidéo

Aux lyonnais d’assurer le succès de cette expérience dans les mois à venir pour que la Métropole et les partenaires soient amenés à multiplier les sites et la fréquence des rotations de la barge.

VNF et PROMOFLUVIA ont signé en janvier 2017 une convention de partenariat de trois années pour acter de leurs nombreuses et fructueuses collaborations réciproques.

PROMOFLUVIA à réalisé une nouvelle plaquette d’information générale sur la rivière Saône et ses aménagements vous pouvez consulter le sommaire avec le lien ci-joint : Plaquette Saône

Si vous souhaiter vous procurer le document utilisez la fiche contact de notre site : Nous contacter

Le projet vise à proposer une offre d’hébergement touristique innovante au plus près du fleuve – Saône et Rhône – sous la forme de containers maritimes transformés en logements insolites.

Les voyageurs ont par ce mode d’hébergement la possibilité de découvrir une forme d’immersion dans l’univers du transport fluvial de marchandises. Deux modalités sont possibles : soit une implantation des containers à terre en bordure du fleuve, soit une installation de containers sur une barge ou un automoteur stationnaire amarré au rivage (gîtes flottants).

Les containers les plus adaptés pour ce projet sont les containers de 40 pieds dits « high cube » (HC), qui sont plus hauts de 30 cm que les containers classiques, ce qui permet de traiter correctement l’isolation thermique tout en conservant une hauteur sous plafond convenable.

Les dimensions intérieures d’un container de 40 pieds « high cube » avant aménagement sont :

Les articles L.2122-1 à L.2122-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) fixent les règles générales d’occupation du domaine public. Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique.

Ce titre d’habilitation est délivré par l’autorité gestionnaire du domaine en cause. Il peut prendre la forme d’un acte administratif unilatéral intitulé Autorisation temporaire d’occupation du domaine public, mais en règle générale l’autorisation d’occupation du domaine public fluvial se matérialise par la signature d’un contrat dénommé Convention d’occupation temporaire.

Cette convention doit prévoir la durée, le lieu, les conditions d’occupation, et le montant de la redevance (l’occupation ne peut pas être gratuite). L’occupation du domaine public ne peut être que temporaire, précaire et révocable. Ainsi, si la convention n’est pas renouvelée, l’occupant devra quitter l’emplacement.

Il est également possible pour la personne publique gestionnaire du domaine public en cause (en l’espèce Voies navigables de France, la Compagnie nationale du Rhône ou autre selon le site) de mettre fin de façon anticipée à la convention d’occupation. Mais outre qu’une telle situation est exceptionnelle, l’occupant a droit à indemnisation.

Enfin, si le container n’est pas placé sur une dépendance du domaine fluvial mais en retrait de celui-ci, sur un bien appartenant à une personne privée, c’est évidemment un Bail de droit privé qui devra être conclu.

Les containers de 40 pieds ont une surface de plancher de plus de 20 m?, ce qui rend a priori nécessaire l’obtention d’un permis de construire pour leur implantation à terre. La demande de permis indiquera, sur le plan de masse, comme pour toutes constructions, le raccordement aux divers réseaux (eau, électricité, assainissement).

Ce permis n’est toutefois pas obligatoire si le container aménagé présente un caractère éphémère, c’est-à-dire si sa durée d’occupation de l’espace est inférieure à 24 mois.

Dans le cas d’un gîte flottant susceptible de stationner temporairement à divers endroits, aucune autorisation d’urbanisme n’est requise dans la mesure où le bateau ne va pas s’intégrer de manière durable dans le paysage. On ne peut en effet exiger d’un bien meuble qu’il respecte des règles propres à l’urbanisme qui sont destinées à régir par exemple la hauteur, le volume, l’intégration d’un immeuble dans un espace donné. Mais si le gîte flottant perd sa capacité à réellement naviguer, l’obligation de permis de construire s’impose.

En l’absence d’une règlementation spécifique, les Directions départementales du Territoire (DDT) assimilent un gîte flottant à un bateau de plaisance, à condition qu’il n’y ait pas plus de six personnes à bord. Ils seront considérés comme des établissements flottants à usage autre que privé, et ne seront donc pas soumis à permis de construire.

Ces gîtes seront tenus sur le plan d’eau par des corps morts ou des fixations sur la berge par bras articulés, et raccordés à la berge par passerelles.

En tant qu’établissement flottant, ces gîtes ne sont pas soumis à permis de construire mais à délivrance d’un Certificat d’établissement flottant (CEF), renouvelable tous les dix ans. Cette certification est délivrée par la DDT territorialement compétente. Elle porte sur la validation du dossier technique lors de la construction (solidité, flottabilité, stabilité) et entraîne l’obligation de visites décennales des parties immergées.

Ces gîtes nécessitent également, avant toute mise en service, une Autorisation d’ouverture au public délivrée par la Commission départementale de sécurité.

En ce qui concerne les établissements flottants, aucun texte, à notre connaissance, ne fait la différence entre les plans d’eau gérés par les collectivités et les plans d’eau privés. L’instruction et la sécurité de ces établissements doivent répondre aux mêmes règles quel que soit le plan d’eau considéré.

Les établissements flottants recevant du public peuvent,dans le cas d’une implantation dans un site classé, faire l’objet d’une demande de consultation pour recueillir l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

L’assurance d’un meublé de tourisme n’est pas obligatoire. L’assurance des containers est toutefois vivement recommandée.

Au sens du Code du tourisme, le container ne constitue ni une résidence de tourisme, ni de l’immobilier de loisir réhabilité, ni un village résidentiel de tourisme, ni une chambre d’hôtes, ni un village de vacances ou des maisons familiales de vacances, ni, enfin, un refuge de montagne. Par conséquent, le container relève nécessairement de la catégorie des meublés de tourisme, par élimination des autres dispositifs.

En application du Code du tourisme, l’exploitation du meublé de tourisme doit donner lieu à une déclaration préalable auprès du maire de la commune de localisation du meublé, ainsi qu’à la signature d’un contrat de location écrit contenant l’indication du prix et un état descriptif des lieux.

Les meublés de tourisme peuvent être classés en fonction de leur confort conformément aux caractéristiques spécifiques de confort prévues par l’arrêté du 2 août 2010 fixant les normes de classement. Dans tous les cas, que le meublé de tourisme soit classé ou non, il convient de respecter les normes d’hygiène, de sécurité et de salubrité sauf à ce que l’exploitant s’expose à engager sa responsabilité en cas de problème.

Achat et aménagement d’un conteneur 40 pieds HC : budget jusqu’à 30 000 ou 50 000 € hors taxes, très variable en fonction des performances thermiques attendues et des choix d’équipement.

Pour un gîte flottant composé d’une barge de 75 mètres achetée d’occasion et équipée de huit containers de 40 pieds, avec rambardage conforme à la norme NF EN 711 : budget total jusqu’à 750 000 € hors taxes.

Ces coûts peuvent être nettement allégés en fonction des opportunités et coûts de main d’œuvre.

Promofluvia : Port Édouard Herriot, 1 bis rue de Dole, 69007 LYON – Tél : 04 78 37 83 03 (https://www.promofluvia.fr)

Direction départementale des Territoires du Rhône, Arrondissement Urbain et Transport, Unité permis et titres de navigation : 165, rue Garibaldi – CS33862, 69401 LYON Cedex 03 – Tél : 04 78 62 52 52

Services de la navigation rattachés à Voies navigables de France, instructeurs de sécurité fluviale (délivrance des titres de navigation fluviale) :

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51662&cerfaFormulaire=14756

––––––––––

Dans ce cas c’est le maire de la commune, au titre de son droit de police, qui peut donner l’autorisation d’implanter ces établissements.

Une idée innovante : aménager une cabine à bord d’un bateau de commerce (automoteur ou pousseur) pour permettre l’accueil de passagers pour un voyage de 2 ou 3 jours, le temps d’une livraison ou d’un transfert d’un point de livraison à un point de chargement.

Les passagers peuvent alors vivre de l’intérieur un moment de navigation marchande, découvrir la vie à bord et partager le quotidien des bateliers. Séjourner dans une cabine au pic avant d’un automoteur est une expérience de tranquillité, d’un calme incroyable au contact de l’eau et du fleuve. C’est aussi la possibilité d’assister au pilotage, et le capitaine peut prendre le temps d’expliquer son métier et partager sa connaissance du fleuve.

Il est clair que l’acheminement du fret reste la priorité. Les plannings de livraison doivent être strictement respectés, particulièrement pour les pousseurs. Les escales se font généralement dans des zones de faible intérêt touristique. C’est aux passagers d’adapter leur voyage à ces contraintes.

Les possibilités de circulation sur le bateau sont limitées. Enfin les opérations de chargement-déchargement peuvent être longues, voire se dérouler la nuit. Les passagers doivent pendant ce temps soit rester dans leur cabine, soit rester à terre.

Les conditions d’accueil de passagers sont plus spacieuses que dans un automoteur : possibilité d’avoir deux chambres de 15 m2, avec une salle commune de 20 m2 – le carré – faisant office de cuisine, salle à manger, salon.

Mais l’équipage à bord n’est pas nécessairement à l’aise avec l’idée de partager son espace de vie, déjà confiné, ni formé à l’accueil de passagers, ce qui est un autre métier.

Les automoteurs ont, par leur gabarit, la possibilité d’accéder à un réseau vaste et diversifié, notamment aux canaux où la circulation est plus lente. Les possiblités d’escales sont plus nombreuses et moins liées aux zones industrielles.

L’espace à bord est toutefois plus contraignant et il n’est pas toujours possible d’aménager une cabine dans le pic avant, quand le bateau est équipé de propulseurs d’étrave ou quand ce local sert de ballast, d’atelier ou de buanderie.

Les bateaux pouvant accueillir des personnes non professionnelles à bord sont : les automoteurs de type Freycinet, les automoteurs de grosse capacité, les pousseurs et les navires fluviaux-maritimes. Ces bateaux sont sous la tutelle de la Direction départementale du Territoire (DDT), qui délivre les titres de navigation ; seuls les navires fluviaux-maritimes dépendent des Affaires maritimes. Les barges poussées et les transports de marchandises dangereuses sont exclus.

Un bateau transportant de 1 à 12 passagers garde son titre de navigation en tant que transporteur de marchandises.

Dans tous les cas où des personnes, autres que des professionnels, naviguent sur des bateaux de commerce, il faudra l’accord de la DDT et porter cette activité sur le titre de navigation ainsi que sur le contrat d’assurances couvrant les risques du bateau.

Le batelier qui envisage de pratiquer cette activité complémentaire d’hébergement à bord devra avoir une formation à la sécurité des passagers et être titulaire d’une ASP (attestation spéciale passagers) dès le premier passager.

Le capitaine du bateau devra assurer la sécurité de l’hôte, y compris dans le choix des lieux de prise en charge et de retour, en particulier s’il doit traverser des sites industriels pour le chargement et le déchargement du bateau. Le passager ne pourra participer à aucune activité professionnelle sur le bateau.

Port du gilet – Toute personne se trouvant à bord d’un bateau doit posséder un gilet de sauvetage, à porter en permanence en dehors des cabines. Ce gilet peut être du type auto-gonflable.

Signalétique évacuation – L’information d’évacuation du bateau se fait par le circuit de diffusion générale avec un haut-parleur dans chaque local. Cette évacuation se fait sous les directives du capitaine du bateau et un exercice d’évacuation doit être fait à chaque nouvel embarquement de passagers et consigné sur le registre de sécurité du bateau.

Circulation – La circulation entre la cabine avant et les locaux arrière se fait par le plat-bord du bateau, qui doit être rambardé avec des rambardes démontables (voir photo ci-dessous à gauche).

L’hébergement de passagers payants à bord de cabines dans un bateau de commerce relève de la catégorie chambres d’hôtes prévue par le Code du tourisme.

Le Code des assurances et le décret nº 2007-1173 relatif aux chambres d’hôtes n’imposent au batelier aucune obligation d’assurance pour l’accueil de passagers. Il est toutefois fortement recommandé de prendre une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle. Celle-ci couvrira le batelier contre les dommages qu’il est susceptible de causer dans l’exercice de son activité professionnelle, cette dernière étant assez dangereuse compte-tenu du risque de noyades. Le batelier possédant déjà une assurance pour son activité de transport doit avertir son assureur de cette activité complémentaire, cette extension de garanties pouvant entraîner une augmentation du coût de sa cotisation.

Aucun texte ne prévoit que le passager soit tenu de souscrire une assurance liée aux risques à bord du bateau. Il n’est donc pas possible de subordonner l’accès d’un passager au bateau à la souscription d’une telle assurance. Si l’un des passagers cause des dommages à un tiers, cela n’engagera que lui-même, comme dans le cas dans de nombreuses activités de la vie courante.

Le Code du tourisme précise que l’habitant louant une chambre d’hôtes fournit la nuitée (incluant le linge de maison) et le petit-déjeuner, ainsi que l’accès à une salle d’eau et à un W.-C.

Suivant la notion de logement décent prévue par la législation, la chambre doit disposer d’un éclairement naturel et d’un ouvrant, et mesurer au moins 9 m2 avec une hauteur sous plafond de 2,20 m. Mais dans la mesure où le passager peut avoir accès à des pièces de vie commune mesurant plus de 9 m2, la taille de la cabine mise à disposition peut être inférieure à cette superficie. Si le bateau n’a pas de cabines d’une hauteur de 2,20 m, la hauteur des cabines mises à disposition devra être égale à la hauteur de l’espace de vie du batelier. Par ailleurs, le batelier doit respecter la réglementation relative aux détecteurs de fumée. Et aucune contrainte particulière ne s’impose aux chambres d’hôtes en matière de signalétique.

Le Code du tourisme limite la capacité d’un hébergement en chambre d’hôtes à cinq chambres pour un total de quinze personnes. Mais au cas présent, vu que la mission principale est le transport, on ne pourra aménager qu’une cabine par bateau.

Il est vivement recommandé de mettre en place un règlement intérieur qui fixe les règles devant être respectées par les personnes accueillies à bord, pour que la sécurité de tous soit garantie.

Peuvent ainsi être fixées les règles concernant :

– les espaces libres d’accès et ceux nécessitant soit une autorisation, soit un accompagnateur, ou dont l’accès est totalement interdit ;

– le droit de fumer à bord en fonction de la nature des marchandises transportées ;

– les temps de chargement et déchargement des marchandises (présence à bord des personnes accueillies ou descente impérative) ;

– les éventuels incidents et accidents à bord (blessures, incendie…) et l’utilisation du matériel de sauvetage.

Le Code du tourisme impose une déclaration au maire de la commune du lieu d’habitation. Dans le cas d’un bateau de commerce, il convient à notre sens de s’adresser à la commune de rattachement administratif de l’exploitation.

Lorsque l’activité de chambre d’hôtes est exercée en complément d’une activité déjà déclarée au RCS ou au répertoire des métiers, ou au registre des entreprises de la batellerie artisanale, il n’est pas nécessaire d’enregistrer une nouvelle activité.

Dans l’hypothèse où le batelier débuterait une activité sans avoir été préalablement immatriculé, il pourra faire le choix de s’immatriculer en tant qu’autoentrepreneur tant que son chiffre d’affaires n’atteint pas 82 200 €.

Le fait que la chambre d’hôtes soit située sur un bateau de commerce n’a aucune incidence sur la réglementation à l’égard de la sécurité sociale. Le critère déterminant est celui de l’activité et en aucun cas celui de sa localisation géographique.

Si les revenus de la location excèdent 760 € par an (recettes du petit-déjeuner incluses), elles sont soumises à imposition.

L’activité de chambre d’hôtes bénéficie d’une franchise de TVA jusqu’à 82 200 € mais peut être soumise aux taxes suivantes :

– contribution à l’audiovisuel public (s’il y a une télévision dans la cabine) ;

– taxe de séjour due à chaque nuitée, si la commune l’a instaurée.

Une cabine dans le pic avant d’un automoteur Freycinet : jusqu’à 18 000 € hors taxes.

Une cabine sur le pont d’un pousseur : jusqu’à 10 000 € hors taxes.

Ces coûts peuvent être nettement allégés en fonction de l’état de la cabine et des coûts de main d’œuvre.

Promofluvia : Port Édouard Herriot, 1 bis rue de Dole, 69007 LYON – Tél : 04 78 37 83 03 (https://www.promofluvia.fr)

Direction départementale des territoires du Rhône (DDT), Arrondissement Urbain et Transport, Unité permis et titres de navigation : 165, rue Garibaldi – CS33862, 69401 LYON Cedex 03 – Tél : 04 78 62 52 52

Services de la navigation rattachés à Voies navigables de France (VNF), instructeurs de sécurité fluviale (délivrance des titres de navigation fluviale) :

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51662&cerfaFormulaire=14756

Chambre nationale de la batellerie artisanale (https://cnba-transportfluvial.fr)

Coopératives d’artisans bateliers comme la SCAT (https://www.scat-fluvial.fr) et COALIS (https://coalis.eu)

Pour des questions d’organisation, une inscription préalable est obligatoire pour venir à nos journées portes ouvertes.

Je m’inscris

Vidéo de l’exercice de sécurité fluvial qui s’est déroulé le 15/09 à Condrieu avec la participation de Promofluvia

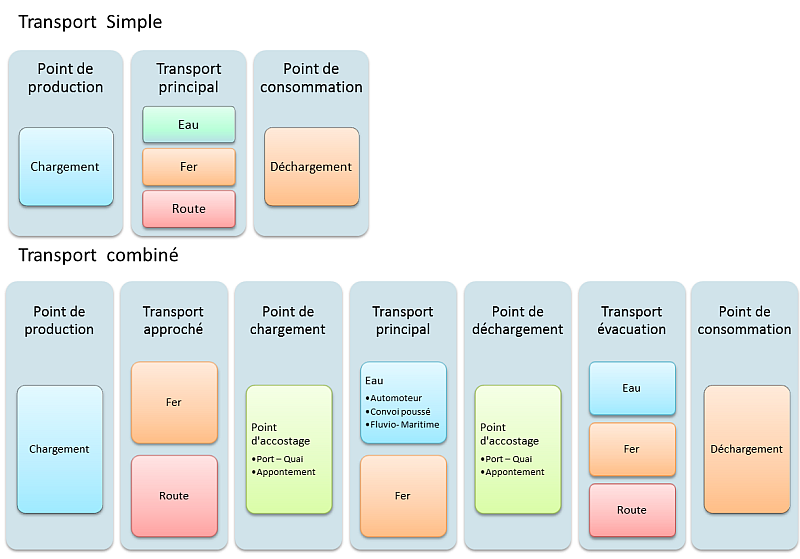

Le transport fluvial s’inscrit dans une chaîne dont il convient de rappeler les différents maillons :

L’expéditeur peut organiser lui-même une partie ou la totalité de la chaîne de transport. Il peut également faire appel, soit à un {tooltip}courtier de fret{end-link}Définition:Intermédiaire entre un expéditeur ou un destinataire et un transporteur{end-tooltip} qui intervient sur un maillon spécifique, soit à un {tooltip}commissionnaire de transport{end-link}Définition: c’est l’architecte de transport il étudie le transport du début jusqu’à la destination finale, c’est le ducroire c’est à dire le responsable juridique{end-tooltip} qui intervient sur tout ou partie des maillons de la chaîne. ces deux intermédiaires sont rémunérés par le prélèvement d’une commission. D’après les statistiques récentes, notamment celles du bassin Rhône-Saône, on observe une très forte hausse des trafics, ainsi qu’une plus grande diversité des produits transportés. »

Traversée de Lyon par les bateaux de marchandises et à passagers

La problématique des ponts sur la Saône

Télécharger le PDF de la Coordination des associations pour des voies d’eau de qualité

M. Bernard Le Sueur, docteur d’Etat, professeur et formateur honoraire de l’université de Cergy, membre de l’Académie de l’Eau et président de l’association « Hommes et Cours d’Eau » Association de recherche et de valorisation de la culture fluviale, vient de publier aux éditions « Le Geai Bleu » un ouvrage sur les bateliers d’aujourd’hui, appréhendés par le biais de l’histoire de la CNBA :

« les Artisans Bateliers au cœur du transport fluvial. »

Le dernier ouvrage de Bernard Le Sueur raconte l’histoire de la Chambre nationale de la batellerie artisanale (C.N.B.A.). Cela fait 25 ans qu’elle représente et défend les bateliers auprès de leurs très nombreux interlocuteurs. Depuis 1985, année de sa création, la CNBA a permis aux artisans bateliers indépendants, de bénéficier d’une reconnaissance officielle et surtout d’un statut.

L’auteur décrit et commente le long chemin parcouru, auparavant, par les bateliers en quête d’une reconnaissance collective. Puis il consacre la seconde partie de son ouvrage au travail accompli par la Chambre pour accompagner les changements de ce dernier quart de siècle, et pour aider la batellerie à s’adapter au nouveau contexte économique et social… sans perdre son âme.

Un ouvrage bien construit, bien documenté, et largement illustré.

Bernard Le Sueur – Geai bleu éditions

206 pages – Prix : 20 €

Le livre est disponible à la librairie Fluvial

Vous trouverez ici les nouveaux documents en attente de classement dans navirègl-Eau

+—Engins et bouées tractées par des bateaux ou véhicules nautiques à moteur

| RGP Navigation Intèrieure N° DEC2/2011/REG

|

+—Règlementation bateau

| Application du decret 2007 -1168cle6d1b85.pdf

| Arrêté du 21-12-2007.pdf

| Décret du 02-08-2007 n°2007-1168.pdf

|

+—Bateau de marchandises

| | Arrêté1988-03-17_cle19671f.pdf

| | Arrêté 30 12 2008 – prescriptions techniques Annexes.pdf

| | Arrêté du 30-12-2008.pdf

| | Arrêté prescriptions techniques annexe 1.pdf

| | Certificat de bateau joe_20100929_0025.pdf

| | Sommaire annexes 1 et 2.pdf

| |

| —Moteur

| Arrêté du 04-11-2009 – Annexe.pdf

| Arrêté du 04-11-2009.pdf

|

+—Bateau de plaisance

| Arrêté du 19 janvier1990.pdf

| Arrêté du 19-01-2009 – Annexe.pdf

| Arrêté du 19-01-2009.pdf

| Circulaire publiée.pdf

| Division 240.pdf

| Décret du 04 juillet 1996.pdf

|

+—Bateau à passagers

| +—inférieur à 12 passagers

| | Arrêté‚ du 02 septembre 1970.pdf

| | Arrêté‚ du 19-01-2009 – Annexe.pdf

| | Arrêté‚ du 19-01-2009.pdf

| | Arrêté‚ du 28-02-1975.pdf

| | Certificat de bateau joe_20100929_0025.pdf

| | Division 240.pdf

| | Décret du 04 juillet 1996.pdf

| |

| —supérieur à 12 passagers

| Arrêté 30 12 2008 – prescriptions techniques Annexes.pdf

| Arrêté du 19 janvier1990.pdf

| Arrêté du 28-02-1975.pdf

| Arrêté du 30-12-2008.pdf

| Arrêté prescriptions techniques annexe 1.pdf

| Certificat de bateau joe_20100929_0025.pdf

| Sommaire annexes 1 et 2.pdf

|

+—Engin flottant

| Arrêté 30 12 2008 – prescriptions techniques Annexes.pdf

| Arrêté du 30-12-2008.pdf

| Arrêté prescriptions techniques annexe 1.pdf

| Sommaire annexes 1 et 2.pdf

|

—Etablissement flottant

Arrêté du 19 janvier 1990.pdf

Division 240.pdf

Décret du 04 juillet 1996.pdf

Promofluvia met à votre disposition une cartographie Rhône Saône avec Les PK, Le chenal, Les rampes d’accès au fleuve , les ponts, les appontements, les principaux ouvrages, les communes mouillées, les lots de pêche, etc…

Pour faciliter vos déplacements sur la voie d’eau

Le transport fluvial

Les artisans bateliers

Les compagnies de navigation

Les automoteurs

Les pousseurs

Le transport combiné fleuve-route